大阪府がん診療拠点病院

臨床研修指定病院

紹介受診重点医療機関

Summary 当院の取り組み

PL病院では、医療技術の向上と地域社会の貢献を目指して、医療安全管理・業務改善活動・オプトアウト・NCDデータベース事業などの取り組みをしています。

医療安全管理の取り組み

医療安全管理(Medical Risk Management)

近年、テレビや新聞で医療事故や医療ミスの報道が目立ちます。医療事故やミスはあってはならないことですが、人は誰でも間違いを犯す(to Err is Human)存在である以上、医療人といえども例外ではありません。そこで当院は医療事故の発生を限りなく『0』に近づけるために様々な取り組みをしています。

医療事故防止に向けての組織体制

当院は1999年にMRM(Medical Risk Management…医療における危機管理と患者さまの安全を図る)委員会を設け医療事故防止のためのシステム作りをしてきました。2001年はそれをさらに発展させ医療安全管理室を設置し、病院全体を掌握するゼネラルリスクマネージャー、専従の統括リスクマネージャー、そして各部署にリスクマネージャーを配置しています。

医療事故防止に向けての取り組み

これはインシデント・アクシデント・ファインド報告書のことで、全職員に提出を義務づけています。この報告書は責任を追求する目的ではなく、報告内容から要因の分析を行い医療事故の未然防止に結びつく対策の検討を行うための情報源です。同じような事故を二度と起こさないように全職員に呼びかける活動を行っています。

インシデントとは

日常業務の場で『ひやり』としたり 『はっ』としたこと

アクシデントとは

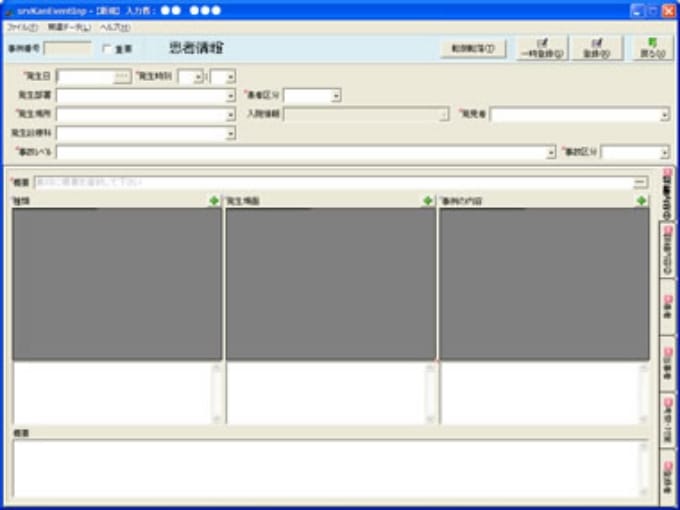

ことの大小や過失の有無を問わず、 医療従事者が予測しなかった悪い結果が起きた場合、現在は全職員の報告書の作成作業の軽減と医療安全管理の意識を高めるため、記録中でも報告書が書けるよう「インシデントレポートシステム」を導入しています。

外用薬 飲まないでくださいシール

病院では同じ薬で内服薬にも外用薬にもなる薬があります。そこで、外用薬の容器には『外用薬飲まないでください』シールを貼り、患者さまに正しい処方ができるようにしています。

作業中断カード

病院で起こるミスのなかには作業の中断によるものが多くあります。例えば、看護師が注射の準備中にナースコールがなり、病室に行って注射の準備をしていたことを忘れてします。

そして、注射の準備が途中であるのに、他の人は注射の準備ができているものと思い込み、処置をしてしまうなど…。そこで『作業中断中カード』を置き、誰が見ても業務が途中であることが分かるようにしました。

誰でも いつでも 使える 安全な救急カート

救急カート内の緊急用の薬品と医療器材、および引き出し内の保管場所配置の標準化を行っています。認知負担を減らし、選択エラー(薬剤の種類や量など)に起因する誤投与を防止することを目的に、院内救急カートの薬品、医療器材・配置方法、薬品、医療機材のメンテナンス体制を整備しました。

当院は『研修医業務マニュアル』を作成し、研修医の習熟度にあわせて業務の基準を定めて安全に業務を行えるようにしました。また、リスクマネジメントの研修会、患者誤認防止対策、転倒・転落防止対策、医療機器・薬品の検討など様々な取り組みをしています。

リストバンドの運用

リストバンドを用いることにより、患者誤認防止などの医療安全対策を行っています。入院患者さまにバーコード付きのリストバンドを装着していただき、患者さまの識別と職員の思い込みや確認不足などによる人為的なミスの軽減を目指しています。

QCサークル活動

QCサークル活動の理念

- PL病院の設立理念『人生は芸術である 医療もまた芸術である』に基づき、自他祝福、創意工夫の精神を全病院組織として実践する。

- 病院が提供する医療、看護、接遇など全てのサービスを品質としてとらえ患者さまの立場に立って、品質の向上に努める。

- 病院の企業風土、体質を改善し、地域医療の中核病院として無限に発展していくため寄与する。

- 病院全職員の個性を尊重し、個々人の人間力を無限に開発でき、生き生きとして働ける職場環境を作る。

QCサークル活動の目的

- 全職員が参加して職場での品質管理、品質改善のためのQCサークル活動を展開し、職場でのモラールの向上をはかり、「後工程はお客様」意識を全員が身につけるようにする。

- 第一線監督者が、各自のリーダーシップ、管理能力を高めるために自己啓発に努め、部下の個性発見と人間力開発を手助けできる環境を作る。

- 全病院的品質管理(TQM)導入を果たすための第一段階として、病院経営者、管理者、職員など全ての関係者の品質管理、品質保証意識を高揚する。

QCサークル活動の歴史

| 1987年4月 | QCサークル活動の導入を宣言する。日科技連に加盟、賛助会員になる。 |

|---|---|

| 1988年3月 | 第1回院内QCサークル活動発表大会を開催。 |

| 1994年3月 | QCサークル近畿支部近畿南地区幹事会社となる。病院全体で、CS(患者満足)向上へ取り組みを開始。 |

| 1997年3月 | 第30回記念QCサークル活動発表大会を開催。 導入10周年となる。 |

| 1998年3月 | QCサークル近畿支部近畿南地区幹事長に就任。 |

| 2001年11月 | 「QCサークル経営者賞」医療機関初の受賞。 |

| 2002年3月 | 第50回記念QCサークル活動発表大会を開催。 導入15周年となる。 |

| 2002年11月 | 第32回全日本選抜QCサークル発表大会に、近畿代表として「PLのモナリザ」サークルが出場し、本部長賞銀賞、特別賞を受賞する。 |

| 2007年3月 | 第70回記念QCサークル活動発表大会を開催。 導入20周年となる。 |

| 2009年11月 | 第80回記念QCサークル活動発表大会を開催。 |

| 2012年3月 | 第90回記念QCサークル活動発表大会を開催。 導入25周年となる。 |

| 2014年3月 | 第100回記念QCサークル選抜発表大会開催。 |

| 2017年3月 | 導入30周年となる。 |

| 2020年3月 | QCサークル活動体制変更 |

QCサークル活動 改善事例

| 部署 | サークル名 | テーマ | 受賞 |

|---|---|---|---|

| 4東 | こうのとり | 体温計の不一致が頻発 | |

| 4西 | ぽんぽんがし | 他チームの患者のADLが不明 | 年間優秀賞 |

| 5西 | ウロリン | 看護助手との業務分担ができていない | |

| 6西 | team soranji | 緊急時に医師の連絡先がわかりにくい | |

| 7西 | サクラ | 退院時に薬の渡し忘れが多い | 発表賞 |

| 8階 | みつばち | SPDカードの物品が足りないときがある | |

| HCU | インテンシブ | 器材庫の呼吸器関連の物品整理が出来ていない | |

| 腎センター | Jin | 回診準備の時間を短縮する | |

| 放射線科・内視鏡センター | ピーチストロベリー | 薬剤の破損が多い | 発表賞 |

| 外来看護部 | PLのモナリザ | インスリン自己注射の物品の渡し間違いがある | |

| 手術部・中央材料室 | HORN | 手術同意書の記入漏れが多い | 発表賞 |

| リハビリテーション科 | メーデー | 患者さんに使用する酸素を使用後、止め忘れがある | |

| 栄養科 | 整理整頓 | 栄養補助食品のサンプルの管理ができていない | |

| 中央検査部 | 中検 | 時間外業務の教育について、到達度の判断方法が決まっていない | |

| 薬局 | シン・シンデレラ | 救急カートにある薬剤で期限切れ破棄してしまうことが多い | 年間最優秀賞 |

| 総務課 | 総務課 | 発送する郵便物の内容にあった種類にする(経費の無駄が多い) | |

| 経理課 | 経理課 | 倉庫書類箱の整理不備 | |

| 人事課 | 人事課 | 1階女子更衣室のロッカーの整理 | |

| 管理課・資材課 | ハード&ソフト | トイレ小便器まわりの尿汚れ | |

| 医事課外来 | GATTURI | 院外処方箋の当番を分かりやすくしよう | |

| 医事課入院 | たんぽぽ | 概算表を見直そう | |

| 総合受付課 | 苺一会 | 診察券忘れの人が、会計時に困らないようにするには | |

| 医師事務課 | スマイリー | 発熱対応の患者様の検査開始までの待ち時間がある | |

| 入退院支援・地域連携センター | リレーション | 特定妊婦に関する情報共有が不十分である | |

| 健管事務課 | ウェイトコントロール | 成績書の修正訂正のための印刷物を減らす | |

| 診療情報管理課 | 診療情報管理課 | 疾病統計を今年度作成分から見やすく刷新する | |

| 保育所 | コスモス | 感染対策を見直す | |

| 歯科 | No.118 | レーザーの先が無くなる |

臨床研究に関するオプトアウト

PL病院麻酔科では、手術を受けられた方の麻酔中のバイタルサイン(血圧値、心拍出量等)を解析しており、将来的に学術集会での発表(後ろ向き研究、症例報告等)を予定しております。

文部科学省及び厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年12月22日制定)」を遵守しており、個人情報が特定されないように細心の注意を払っておりますが、バイタルサインの発表に際し同意し難い事項がある場合にはその旨をご自由にお申し出ください。

NCDデータベース事業

2011年1月1日より「一般社団法人National Clinical Database (NCD)」が行う「外科系の専門医制度と連携した症例データベース事業」が開始されました。

PL病院もこの事業に参加することになりましたのでご案内いたします。

本事業の趣旨

本事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さまに最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。

全国の医療施設診療科の皆様からご協力をいただくことで、手術を行っている施設診療科の特徴、医療水準の評価、適正な外科専門医の配置、手術を受けた方の予後、これから手術を受ける方の死亡・合併症の危険性、などを明らかにすることができます。

また、今後は、本事業に登録していただいた症例のみを用いて、各専門医制度の申請が行われるようになる予定です。

感染対策の充実に向けて

2010年に感染制御室が設置され、感染対策チーム:ICT(Infection Control Team)と抗菌薬適正使用支援チーム:AST(Antimicrobial Stewardship Team)が日々の感染対策を推進しています。

ICT

医師、感染管理認定看護師、臨床検査技師、薬剤師、事務員からなり、院内感染に関するデータ収集・分析・フィードバック(微生物サーベイランス・医療処置関連サーベイランス)やマニュアルの改定・運用、感染対策教育、アウトブレイク対応、感染対策に関する院内外の相談業務など行っています。

AST

薬剤師を中心として、抗菌薬適正使用に関する監視・調査・教育などを行っています。また、広域抗菌薬投与患者や抗菌薬長期投与患者に対して、カンファレンスを開催して検討しています。

他施設との連携

感染対策向上加算1を取得し、他病院の方と連携し感染対策の質の向上に努めています。

また、南河内地域を中心として、医療機関の連携を通し、お互いに感染対策体制を充実させ、地域住民へ安全な医療を提供することを目的とした『南河内感染対策ネットワーク』、大阪府内で暮らす地域住民を感染症から守り、安全で安心な暮らしを維持できる地域包括ケアシステムに寄与するため、大阪府看護協会および大阪府、市町村、ネットワークメンバー、地域で働く医療職や介護職者等相互の交流と連携を通して、地域保健医療福祉における質の高い感染対策の推進を図ることを目的とした『大阪府看護協会感染管理地域ネットワーク』の運営に携わっています。

医療DXへの取り組み

当院はオンライン資格確認等システムを導入し、診療情報等を取得・活用できる医療機関です。

マイナ保険証

〇マイナンバーカードを保険証として使うと

顔認証付きカードリーダーを利用し保険確認をすることで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。

- →よりよい医療の提供が可能に

薬剤情報等の提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報をスムーズに共有できます。 - →手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要に

マイナンバーカードで資格確認を行うため、紙の認定証の持参なし&手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いがなくなります。

電子処方せん

電子処方せんの運用が開始されました。以下に大まかな概要と利用する際の注意点を記載します。

〇電子処方せんってなに?

電子処方せんとは、これまで紙で発行していた処方せんを電子化したものです。

〇電子処方せんでできること

お薬情報を参照することに対して同意することで、複数の医療機関・薬局でお薬情報にもとづいた医療を受けられるようになります。

〇電子処方せんを選択できる条件

- □ 医療保険適用の診療であること(医療扶助を除く)

※労災・自賠・お産などは選択できません - □ 診療医師が電子の医師資格証を保有していること

※すべての医師が対応できるわけではありません - □ 調剤を受けられる薬局が電子処方せんに対応していること

※対応しているかは下記のQRコード(リンク)よりご確認ください

〇電子処方せん選択の流れ

- ① 医師に「電子処方せん希望」を伝える

(医師が対応できない場合があります) - ② 医師が電子として院外処方せんをオーダーする

- ③ 引換番号が入った「処方内容(控え)」が出力されるので、電子に対応している薬局で調剤してもらう

- ④ 電子処方せんに対応している調剤薬局で処方してもらう