大阪府がん診療拠点病院

臨床研修指定病院

紹介受診重点医療機関

【病院】入院・お見舞い方(nyuin/index.html)

入院・お見舞い

【病院】人間ドック(dock/index.html)

健診

人間ドック

外来受診について

当院の特長

当院の特長

FEATURE 01

総合病院ならではの

チーム医療を実践

FEATURE 02

手術支援ロボットによる

高度医療の提供

FEATURE 03

幅広い小児領域の

診療を提供

FEATURE 04

自然な出産、母乳育児など

ママの出産を応援

お知らせ

一覧へ-

広報誌

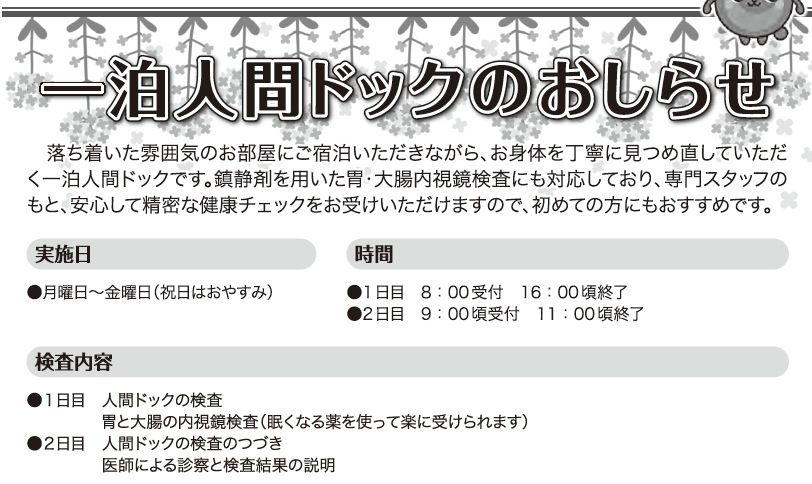

PL病院ニュース2026年3月号(一泊人間ドック) -

イベント

ぴ~えるサロン案内 -

広報誌

とぅもろー2026年冬号 -

広報誌

PL病院ニュース2026年2月号(小児科 アレルギー外来)

-

患者さま

PL病院を装った不審なショートメッセージ等にご注意ください -

患者さま

近鉄バス 年末ダイヤのお知らせ -

患者さま

アピアランスケアのお知らせ -

患者さま

産婦人科紹介動画をアップしました~家族と迎える安心の出産~

新着情報はありません。

-

イベント

ぴ~えるサロン案内 -

イベント

ボランティアコンサート(オカリナのピース) 10/24(金) -

イベント

ボランティアコンサート(にじのわ) 10/29(水) -

イベント

ぴ~えるサロン案内

-

メディア掲載情報

読売新聞掲載 -

メディア掲載情報

読売新聞掲載 -

メディア掲載情報

読売新聞掲載 -

メディア掲載情報

金剛コミュニティ(2024.10.24発行)